いつも心にシャンパン・チャーリー

~シャルル・エドシック創始者生誕200周年

「シャルル・エドシック」の創始者、シャルル=カミーユ・エドシックの生誕200周年を祝うという喜ばしき日。選ばれた舞台は、7月22日、横浜、大さん橋ターミナル。まだ夏の明るさと熱気が残る17時、少しだけ吹いてきたハマ風を受けながら、豪華客船「飛鳥」が出港するタイミングだった。期待と好奇心を胸に大海へと向かう乗客。その乗客と同じように会場での私たちは、祝祭の場でこれから提供されるシャルル・エドシックのラインナップに心を躍らせる。 この舞台は主催者の思いが込められていた。シャルル・エドシックは1851年創業。企業家シャルル=カミーユ・エドシック、29歳の時。彼の自由闊達な発想と行動力により、ブランドは価値を高めてきた。良質のクルイエール(天然貯蔵庫)への投資、そして当時ロシアに向いていたシャンパーニュのマーケットを、未開拓であったアメリカへ目を向け、その洒脱な社交性と先見で切り開いていった。通称「シャンパン・チャーリー」の歴史は、この冒険から始まったといってもいいのだろう。ビジネス、ブランド作りにシャンパーニュ自体へのこだわり。その姿勢は今でも生き続けているが、果たしてシャンパン・チャーリーは、期待と好奇心だけをもってアメリカへと渡ったのだろうか? 人知れずの不安、恐怖感、挫折の瞬間もあったのではないか、と勝手に想像する。それがあるからこそ、ベースとなるシャンパーニュ造りにこそ注力して来たのだと思う。それは、シャンパーニュそのものでシャンパン・チャーリーを表現する現セラーマスター、シリル・ブランさんにも引き継がれているのだろう。

この舞台は主催者の思いが込められていた。シャルル・エドシックは1851年創業。企業家シャルル=カミーユ・エドシック、29歳の時。彼の自由闊達な発想と行動力により、ブランドは価値を高めてきた。良質のクルイエール(天然貯蔵庫)への投資、そして当時ロシアに向いていたシャンパーニュのマーケットを、未開拓であったアメリカへ目を向け、その洒脱な社交性と先見で切り開いていった。通称「シャンパン・チャーリー」の歴史は、この冒険から始まったといってもいいのだろう。ビジネス、ブランド作りにシャンパーニュ自体へのこだわり。その姿勢は今でも生き続けているが、果たしてシャンパン・チャーリーは、期待と好奇心だけをもってアメリカへと渡ったのだろうか? 人知れずの不安、恐怖感、挫折の瞬間もあったのではないか、と勝手に想像する。それがあるからこそ、ベースとなるシャンパーニュ造りにこそ注力して来たのだと思う。それは、シャンパーニュそのものでシャンパン・チャーリーを表現する現セラーマスター、シリル・ブランさんにも引き継がれているのだろう。

シャルル・エドシック ブランドに関する過去記事はこちら

https://www.shwalista.jp/topics/report/1004/

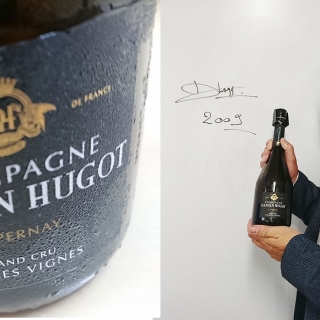

祝祭はウェルカムから「シャルル・エドシック ロゼ レゼルヴ」という素晴らしき歓待。さらに「シャルル・エドシック ブリュット レゼルヴ」を、現地からリモートでつながったシリルさんとマーケティングディレクター、ヴェロニク・ラモットさんの話を聞きながら楽しむ。続いては、味わい深く余韻も堪能しながら、しかし、どこか明るさを放ってくれるマグナムボトルのブリュット レゼルヴを料理とともに。これだけでも至福なのだが、ここで今日の主賓がサプライズで登場する。「シャンパン・チャーリー」。創始者をオマージュした、キュヴェだ。一度は造られなくなりエディションとしては「終わった」ものかと捉えられていたが、ここに復活。シャルル・エドシックのプレステージュである「ブラン・デ・ミネレール」が「テロワールの表現」(シリルさん)であれば、こちらは「冒険心と自由な精神から生まれる作品」といえる。シャンパン・チャーリーという映画作品、その主演俳優の役作りと言ったら飛躍しすぎかもしれないが、グランドデザインが決まってそこに向けてどのようなブドウを使い、どのようなアッサンブラージュをしていくのか。それはシリルさんが思い描くシャンパン・チャーリーという人物、それを巡る冒険、狂騒、熱気、その裏のセンチメンタルや繊細を描くという作品作りなのだろう。そう考えてしまうほど味わった印象は驚きだった。

祝祭はウェルカムから「シャルル・エドシック ロゼ レゼルヴ」という素晴らしき歓待。さらに「シャルル・エドシック ブリュット レゼルヴ」を、現地からリモートでつながったシリルさんとマーケティングディレクター、ヴェロニク・ラモットさんの話を聞きながら楽しむ。続いては、味わい深く余韻も堪能しながら、しかし、どこか明るさを放ってくれるマグナムボトルのブリュット レゼルヴを料理とともに。これだけでも至福なのだが、ここで今日の主賓がサプライズで登場する。「シャンパン・チャーリー」。創始者をオマージュした、キュヴェだ。一度は造られなくなりエディションとしては「終わった」ものかと捉えられていたが、ここに復活。シャルル・エドシックのプレステージュである「ブラン・デ・ミネレール」が「テロワールの表現」(シリルさん)であれば、こちらは「冒険心と自由な精神から生まれる作品」といえる。シャンパン・チャーリーという映画作品、その主演俳優の役作りと言ったら飛躍しすぎかもしれないが、グランドデザインが決まってそこに向けてどのようなブドウを使い、どのようなアッサンブラージュをしていくのか。それはシリルさんが思い描くシャンパン・チャーリーという人物、それを巡る冒険、狂騒、熱気、その裏のセンチメンタルや繊細を描くという作品作りなのだろう。そう考えてしまうほど味わった印象は驚きだった。

シャンパン・チャーリーと言う人の物語を思いながら香り、そして一口。若々しさとほろ苦さ、奔放さと繊細さ、あけっぴろげと計算高い緻密さ、きらめきと哀愁。それが全体的には軽やかで洒脱な感覚の中でいったりきたり。その不思議さをさらに増幅するのが、リザーヴワインの存在。2016年収穫分をベースワインに…といってもそれはわずか20%(内シャルドネ48%、ピノ・ノワール52%)。なんと各年代の熟成を重ねたリザーヴワインが80%使われている。通常のブリュット レゼルヴが約50%だから、混乱どころの騒ぎではない。シャルル・エドシック自慢のリザーヴワインをこれほど使って、どうやったらこの軽やかさ、洒脱感が出るのか? シリルさんの設計図がどうなっていたのか、どうやったらこのような作品になるのか? 程よく酔い、横浜の海は次第に夕暮れが迫り、夏の沈む太陽は最後の熱気を伝える。このドラマティックな状況の中だからこそ、余計に混乱。その混乱で目を閉じれば、ここが大西洋を渡る豪華客船の中、しかも時を越えて1852年あたりの客船へ。そこでの若きチャーリーのふるまいはどうだったのだろうか。妄想が広がる。

シャンパン・チャーリーと言う人の物語を思いながら香り、そして一口。若々しさとほろ苦さ、奔放さと繊細さ、あけっぴろげと計算高い緻密さ、きらめきと哀愁。それが全体的には軽やかで洒脱な感覚の中でいったりきたり。その不思議さをさらに増幅するのが、リザーヴワインの存在。2016年収穫分をベースワインに…といってもそれはわずか20%(内シャルドネ48%、ピノ・ノワール52%)。なんと各年代の熟成を重ねたリザーヴワインが80%使われている。通常のブリュット レゼルヴが約50%だから、混乱どころの騒ぎではない。シャルル・エドシック自慢のリザーヴワインをこれほど使って、どうやったらこの軽やかさ、洒脱感が出るのか? シリルさんの設計図がどうなっていたのか、どうやったらこのような作品になるのか? 程よく酔い、横浜の海は次第に夕暮れが迫り、夏の沈む太陽は最後の熱気を伝える。このドラマティックな状況の中だからこそ、余計に混乱。その混乱で目を閉じれば、ここが大西洋を渡る豪華客船の中、しかも時を越えて1852年あたりの客船へ。そこでの若きチャーリーのふるまいはどうだったのだろうか。妄想が広がる。

この祝祭の年、春に、「シャンパン・チャーリー」がグランド・セイル号という、メゾンの哲学をこめて特別に仕立てられた貨物用帆船により、フランスの港からニューヨークへと送られるというセレモニーがあったという。シャルル=カミーユ・エドシックが生まれて200年、アメリカにわたって170年。1852年、30歳のシャルル=カミーユが馬を乗り継ぎ、帆船で大西洋を渡ったとされる時。その気持ちは?高鳴りは?押し寄せる不安は? シリルさんの手による「シャンパン・チャーリー」という作品の中のシャルル=カミーユのイメージで、僕らはそれを感じよう。

この祝祭の年、春に、「シャンパン・チャーリー」がグランド・セイル号という、メゾンの哲学をこめて特別に仕立てられた貨物用帆船により、フランスの港からニューヨークへと送られるというセレモニーがあったという。シャルル=カミーユ・エドシックが生まれて200年、アメリカにわたって170年。1852年、30歳のシャルル=カミーユが馬を乗り継ぎ、帆船で大西洋を渡ったとされる時。その気持ちは?高鳴りは?押し寄せる不安は? シリルさんの手による「シャンパン・チャーリー」という作品の中のシャルル=カミーユのイメージで、僕らはそれを感じよう。

馬車道から航海へ。横浜という舞台が、素敵な混乱をさらに素敵なものにしてくれる。会場の大さん橋ターミナルを後にすると、熱気をはらみながらも心地よい風に、もう1軒、という囁きが。その時浮かんだ店は、最近の横浜ではなく、あのころの若々しさとほろ苦さ、奔放さと繊細さが同居していた自分が通った店。そうか、この先に偉大な人物と称されることになるシャンパン・チャーリーは、誰もが若いころの自分の中にもっていたものなのかもしれない。今からでも遅くない。ノスタルジーは過去に留まることではなくて、この先への元気にもなる。シリルさんとシャルル・エドシックが、今「シャンパン・チャーリー」を通じて伝えてくれたものを勝手に解釈しよう。いつも、いつまでも心にシャンパン・チャーリーを。

馬車道から航海へ。横浜という舞台が、素敵な混乱をさらに素敵なものにしてくれる。会場の大さん橋ターミナルを後にすると、熱気をはらみながらも心地よい風に、もう1軒、という囁きが。その時浮かんだ店は、最近の横浜ではなく、あのころの若々しさとほろ苦さ、奔放さと繊細さが同居していた自分が通った店。そうか、この先に偉大な人物と称されることになるシャンパン・チャーリーは、誰もが若いころの自分の中にもっていたものなのかもしれない。今からでも遅くない。ノスタルジーは過去に留まることではなくて、この先への元気にもなる。シリルさんとシャルル・エドシックが、今「シャンパン・チャーリー」を通じて伝えてくれたものを勝手に解釈しよう。いつも、いつまでも心にシャンパン・チャーリーを。

Text: daiji iwase