若狭ぐじ×シャンパーニュ。「格」と「物語」と「直感」のペアリングを堪能

2月17日、18日、福井県・おおい町(ちょう)にて、「若狭グジ×シャンパーニュ 美⾷の国メディアプレゼンテーション~御⾷国 若狭の最⾼の⾷材「若狭ぐじ」とシャンパーニュ 珠⽟のマリアージュ」というツアーが開催された。ここであらためて感じたのは、「格」と「物語」というキーワード。シャンパーニュであるべき時、シャンパーニュがあって欲しい時。シャンパーニュでなくともいい時、むしろシャンパーニュがなくても良い時。例えば、食とのペアリング。酸や風味との相性や同調、協調、強調、補完の関係、さらに深堀して成分を化学的にアプローチしていく。こうした分析的なペアリングも面白いが、もっと単純に、「その食とシャンパーニュは、今、ともにあるべきものなのか?」という直感。その直感の裏にあるのは、きっとみなさんが人生の経験で得た体験、知見、感動や発見。非日常のハレの場や、旅先での感動、誰と分かち合ったのか。出会った機会が多ければ多いほど、「その食とシャンパーニュは、今、ともにあるべきものなのか?」という直感は正しく湧き出てくる。若狭ぐじとシャンパーニュを巡るおおい町での体験は、それを裏付けるものだったように思う。

若狭ぐじは、若狭湾の海のテロワールがあってこそ生まれる甘鯛の中でも、重量500g以上、形、美しさなどの規定を超える選りすぐりのブランドだ。それだけでも素晴らしき食材なのだが、これをさらに極み付きの食材に引き上げる尽力が見逃せない。「延縄船上神経〆」という手法で、延縄で釣り上げた若狭ぐじを、船上ですぐに、独自の道具を用いて神経を〆る。少々軟らかめに言えば、懐かしの時代劇ドラマ、必殺シリーズや藤枝梅安のごとく、見事な腕前で一瞬にして仕留める。こうすることで、硬直する時間を調整し、身を固くせずに熟成させることができる。旨味と食感をさらに極上のものにしていくのだ。この神経〆を施した800g以上のものを「若狭ぐじ 極」とし、さらなるブランド魚として展開する。

この動きを先導したのが、千弘丸船⻑の⼦末(こすえ)哲也⽒。数年前から始まった取り組みということだが、聞けば、かなりの創意工夫、手間がかかるという。子末さん自身も試行錯誤を重ね、ただでさえ大変な漁の合間を惜しんで腐心してきた。「ただただ、お客さんのためにどうできるか? みなさんの食卓にのるときに幸せであれば」と子末さんは笑顔。京都をはじめ、すでにブランド魚として一流料理店に認知されている若狭ぐじだが、さらに手をかけることと天秤にかけて、よりよいものを目指す。それはもしかしたら漁師のプライドなのかもしれないけれど、結果、私たちの喜びにつながってくる。

この夜、「延縄船上神経〆」にて大切に保管された若狭ぐじを使ったライブクッキングが行われた。料理を担当したのは、島⽥恭宏⽒と⼯藤英良⽒。島田氏は地元の料理旅館「南川荘」、ライブクッキング会場の「美⾷ダイニングおこ」を経営。「都会にはない、⽥舎ならではの味を楽しんでいただきたい」との想いをこめた地元の⾷材にこだわった丁寧な料理で⼈気を博している。一方の工藤氏は⾷の外交官『公邸料理⼈』として10年に渡りカナダ・中国・フランスで和⾷を提供。その中で「⽢鯛若狭焼き」を賓客にふるまってきた。⽢鯛若狭焼きは、鱗をつけたまま焼く料理で、若狭地⽅で広まったことでこの名がついた。延縄船上神経〆 × 世界に提供されてきた若狭焼きの組み合わせ。味わえば、説明に合った「⾹ばしく⾹る鱗のパリパリとした⾷感と、⾆の上でほどける繊細な⽩⾝、上品な⽢み」どおり。淡白、上品、繊細というのはそもそもの甘鯛のイメージだが、そこに艶、濃厚さ、真反対の健やかさまでを感じさせてくれる。〆方と火の入れ方。若狭湾のテロワールと人の技と思いが重なり、そもそもの魅力が上質な形でブラッシュアップされていく。これを味わう幸せをもっと感じたいなら、やはりシャンパーニュの出番となる。「格」のペアリング。合わせたシャンパーニュは「ジャカール」。

この夜、「延縄船上神経〆」にて大切に保管された若狭ぐじを使ったライブクッキングが行われた。料理を担当したのは、島⽥恭宏⽒と⼯藤英良⽒。島田氏は地元の料理旅館「南川荘」、ライブクッキング会場の「美⾷ダイニングおこ」を経営。「都会にはない、⽥舎ならではの味を楽しんでいただきたい」との想いをこめた地元の⾷材にこだわった丁寧な料理で⼈気を博している。一方の工藤氏は⾷の外交官『公邸料理⼈』として10年に渡りカナダ・中国・フランスで和⾷を提供。その中で「⽢鯛若狭焼き」を賓客にふるまってきた。⽢鯛若狭焼きは、鱗をつけたまま焼く料理で、若狭地⽅で広まったことでこの名がついた。延縄船上神経〆 × 世界に提供されてきた若狭焼きの組み合わせ。味わえば、説明に合った「⾹ばしく⾹る鱗のパリパリとした⾷感と、⾆の上でほどける繊細な⽩⾝、上品な⽢み」どおり。淡白、上品、繊細というのはそもそもの甘鯛のイメージだが、そこに艶、濃厚さ、真反対の健やかさまでを感じさせてくれる。〆方と火の入れ方。若狭湾のテロワールと人の技と思いが重なり、そもそもの魅力が上質な形でブラッシュアップされていく。これを味わう幸せをもっと感じたいなら、やはりシャンパーニュの出番となる。「格」のペアリング。合わせたシャンパーニュは「ジャカール」。

1964年創業という若いメゾンだが、支えているのは1,800以上のぶどう生産者による協同組合。栽培面積ではAOCシャンパーニュの7%にも及ぶ。多彩な、と書けばきれいだが、その多彩を、ジャカールという一つの作品に仕上げていくのは相当な苦労、腐心があるだろう。良いぶどうを厳選し、人の力で作品に仕上げる。リンクのインタビュー記事を参照いただきたいが、

1964年創業という若いメゾンだが、支えているのは1,800以上のぶどう生産者による協同組合。栽培面積ではAOCシャンパーニュの7%にも及ぶ。多彩な、と書けばきれいだが、その多彩を、ジャカールという一つの作品に仕上げていくのは相当な苦労、腐心があるだろう。良いぶどうを厳選し、人の力で作品に仕上げる。リンクのインタビュー記事を参照いただきたいが、

過去記事 > 「新しい名門」の挑戦を味わう、幸せな時間 ジャカール最高醸造責任者フロリアンヌ・エズナックさんインタビュー

延縄船上神経〆の子末さんの思いと同じように、醸造家チームも、テーブルやパーティ、アペロでの幸せな場面を思い浮かべながら創意工夫を重ねていく。若狭焼きとの味わいとしてのペアリングも見事だったが、島田氏の手による心あたたまる土地の汁物、山の幸、ジビエといった料理とも手を取り合った。そもそもジャカールの代表作であるノン・ヴィンテージ「モザイク・ブリュット」は幅広い料理でも相性の良さを味あわせてくれる。モンターニュ・ド・ランス、ヴァレ・ド・ラ・マルヌ、コート・デ・ブラン、コート・デ・バールという幅広き、それぞれに特徴のある産地から収穫された、ピノ・ノワール、シャルドネ、ムニエをブレンド。日本人の多くがイメージするするかもしれない「モザイク」よりも、それぞれが溶け込み、パレットで言えばそれぞれの色がそれぞれのまま存在するのではなく、新しい一つの色を作り、良く感じてみれば元々のそれぞれの色も存在している。分析的なペアリングとしてもきっと語るべきことはあるのだろうが、若狭の食とその裏側にあるストーリーとジャカールによる饗宴は、刺激的で楽しい発見の連続だった。

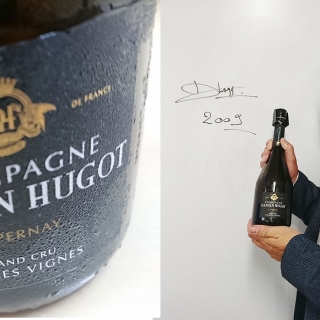

発見は続く。ライブクッキング会場から場を「⽇本料理 崇(すう)」に移して、延縄船上神経〆の若狭ぐじを使った寿司、崇のシグネチャーメニューだという熟れ鯖、和のピンチョスを味わった。オーナーシェフである⽥中俊祐⽒は、京都『菊乃井本店』で10年経験を積み、帰郷。「⾃家栽培の野菜、漁師や猟師など、地域の作り⼿との繋がりを⼤切にしたい」という思いをもって崇を立ち上げたという。田舎の落ち着きと都会的な上質を同時に感じられる空間は、田中氏の曽祖⺟が住んでいた、築100余年の家屋を改装したもの。京都の名店を数多く⼿掛ける建築家と、地元の建築会社のコラボレーションだ。田中氏の技とおもてなしの気持ちと地元の幸による料理は、繊細、上品さとともに、どこかホッとするものだった。祖父母から続く物語、田中氏自身の歩みとともに味わう料理に選ばれたシャンパーニュは「テタンジェ」と「菊乃井オリジナル」のシャンパーニュ。

テタンジェといえば創立以来、代々、家族経営を続けるシャンパーニュ・メゾン。創業家一族は、シャンパーニュの品質とともに、家族としての哲学を、シャンパーニュを通して守り、引き継いできた。それはシャンパーニュがある幸せな風景を守り、広げていくことだろう。気鋭のシェフを対象とした世界的な料理コンクールを続けているのもそのひとつの証だ。余談になるが、創業家一族の一人、クロヴィス氏は、ある酒席で、テタンジェとフードのペアリングについてしつこく聞いていた私に多少辟易したのかこんなことを言った。

「もう難しいペアリングの話はいいじゃないか。誰と楽しんでいるか、それこそ大切なペアリングだと思う。今日は楽しいのだからもうその話は後回しにしようよ」。

崇の食と空間とテタンジェの組み合わせは、もちろん、分析的にも面白いのだろうけれど、旅先の上気と、⼦末氏、島田氏、工藤氏、そして田中氏の匠や思い、さらに若狭ぐじの旨さに、テタンジェファミリーの物語がからみあい実に楽しいものとなった。そういえば、シュワリスタ・ラウンジのメンバーが、テタンジェの作品の一つの名前にもなっている、彼らの迎賓館的な役割を担うマルケットリー城に招かれたことがあったのだが、豪華、荘厳というよりも、メゾンの歴史の重みがありながらもファミリーのおもてなしの気持ちが優しく、心地よく感じられる場所だったと聞いた。どこかここと同じようなことなのかな?と勝手に夢想しながら味わうテタンジェは楽しかった。

過去記事 > マルケットリー訪問 : 特集「シャンパーニュの騎士として 語り伝えたい秘められた情熱と美学」

過去記事 > クロヴィス・テタンジェ氏: 美しき哲学の、美しき伝導 – rd-daijiiwase official web note

「菊乃井オリジナル」のシャンパーニュは、田中氏の原点である修行先との関係性。大将が認めた弟子の店にしか置くことが許されてないという希少さもうれしい。もともとの生産者は「アルロー」。モンターニュ・ド・ランスの家族経営のメゾンで、テタンジェがシャルドネがシグネチャーとすれば、こちらはピノ・ノワールとムニエで名を馳せる。またグラン・クリュの凄みに対して、こちらはプルミエ・クリュ。そして小規模、家族ならではの(全く化学的でも科学的でもない妄想といってもいいんだろうけれど)手触り感。それがアルローのシャンパーニュの繊細ながら朗らかで、肉厚すぎないゆったりした心地よさ、どこかほっとするような風味を生み出している。菊乃井がアルローどのアイテムを選んだのかわからないのだが、もしかしたらオリジナルのブレンド、ドザージュ、区画、工程なのか、いつも感じるアルローのテイストよりも、より繊細できりっとした風合いだった。焼鳥でいえば軽めのタレにあっていたものが塩や昆布だしにあっているような(以前アルロー当主ご夫妻とそんなペアリング談義をしたことを思い出しつつ)。温度、あわせた料理による錯覚なのか、というのは機会があれば探ってみたい。菊乃井で腕と感性を磨いた田中氏の料理と菊乃井シャンパーニュは、これも理屈や理論は置いておいて、直感的に楽しいペアリングだった。

ライブクッキング、崇でのペアリングの前には、福井市で話題の料亭を率いる開花亭5代⽬・開発毅⽒の「⾷の経済効果と地⽅が⽣み出すこれからの美⾷観光 (フランス・⽇本・嶺北の事例)」、福井県観光連盟観光投資特別顧問で⻘⼭学院⼤学客員教授、信州⼤学特任教授の鈴⽊幹⼀氏による「東京・軽井沢の視点から⾒る北陸新幹線美⾷観光経済圏」と題されたフォーラムが行われ、ツーリズム、ガストロノミー視点からおおい町、若狭ぐじ、シャンパーニュとのコラボレーションの魅力を紹介いただいた。

ライブクッキング、崇でのペアリングの前には、福井市で話題の料亭を率いる開花亭5代⽬・開発毅⽒の「⾷の経済効果と地⽅が⽣み出すこれからの美⾷観光 (フランス・⽇本・嶺北の事例)」、福井県観光連盟観光投資特別顧問で⻘⼭学院⼤学客員教授、信州⼤学特任教授の鈴⽊幹⼀氏による「東京・軽井沢の視点から⾒る北陸新幹線美⾷観光経済圏」と題されたフォーラムが行われ、ツーリズム、ガストロノミー視点からおおい町、若狭ぐじ、シャンパーニュとのコラボレーションの魅力を紹介いただいた。

続いて登壇したのはシャンパーニュ委員会日本代表の笹本由⾹理⽒。テーマは和食とシャンパーニュのペアリングについて。もともと現職に就く前に貿易商社で世界の魚介の販売にかかわってきたこともあり、まさに得意分野のお話。同調や補完など料理とワイン、シャンパーニュのペアリングとして実践的な紹介がある中で、「格」のペアリングというキーワードが出た。これは冒頭に記した「その食とシャンパーニュは、今、ともにあるべきものなのか?」ということに通ずる。格、というのは単にピラミッドの頂点同士であるとか、ブランドとブランドとか、階級と階級のような敷居の話ではなく、物語が手を取り合うか? ということでもあるのではないか。

続いて登壇したのはシャンパーニュ委員会日本代表の笹本由⾹理⽒。テーマは和食とシャンパーニュのペアリングについて。もともと現職に就く前に貿易商社で世界の魚介の販売にかかわってきたこともあり、まさに得意分野のお話。同調や補完など料理とワイン、シャンパーニュのペアリングとして実践的な紹介がある中で、「格」のペアリングというキーワードが出た。これは冒頭に記した「その食とシャンパーニュは、今、ともにあるべきものなのか?」ということに通ずる。格、というのは単にピラミッドの頂点同士であるとか、ブランドとブランドとか、階級と階級のような敷居の話ではなく、物語が手を取り合うか? ということでもあるのではないか。

若狭ぐじというブランドの物語とシャンパーニュの物語。ランスの大聖堂での戴冠式に供されるという王室の大切な行事やアイコンとして愛されたシャンパーニュ。一方で、この地は、古来、天皇家に愛され認められた日本で3か所しかない御食国(みけつくに)というお墨付きをいただいている場所(他には伊勢と淡路)で、現在も全国唯一「日本遺産プレミアム」に「御食国若狭と鯖街道」として認定されている。いにしえから、また北陸から京都へと向かう鯖街道の発着地として都と直接結ばれてきた。鯖街道は鯖を運ぶ流通ルートのみならず、北前船に積まれた物産を運び、京の都からはならではの物産と文化が北前船を通じて日本海側の土地土地に運ばれていく。

さらにこの地は、安倍晴明の名で広く知れわたった陰陽師の拠点でもある。天体、天候、時間、年月の流れを独自のメソッドで、人の心の動き、政ごとに反映していく陰陽道。翌日訪れた地元の酒蔵では、陰陽師たちのロマンに思いを馳せ、暦にあわせて酒造りを行う「五芒星」(陰陽師を象徴するシンボルでもある)という酒と出会った。これが見事だった。日本酒においては、データで管理し適切なタイミングの収穫、工程を行う方が間違いなく品質が高い、一定レベルの安定的なものが生まれるわけだが、あえて、この地の人が作ってきた文化や歴史といった“広義のテロワール”を生かして取り組んだ。陰陽師、修道院、自然と寄り添う造り、ビオディナミ……この酒を味わっている際には、前日の余韻もあり、また神秘的な雪が降っていたこともあってか、妄想が広がり、勝手な共通点を思い浮かべながらシャンパーニュの地に思いを馳せてしまった。シャンパーニュの雪の中のあの修道院に、ドン・ペリニオンではなく安倍晴明がいて月の動きを読み……、こんな暴走する妄想も悪くない。おおい町には妄想を加速してくれる陰陽師にかかわる博物館、寺社もあり、またかくれ里的な雰囲気が味わえる路、場所も多い。旅の上気をさらに増してくれるだろう。

今回は、美食家、地域活性化にかかわる方、メディア、地元関係者などが参加し、若狭湾が誇る海の幸である甘鯛「若狭ぐじ」とシャンパーニとのペアリングをひとつのトリガーとして、ここからガストロノミー、地域の観光コンテンツを考えていくという趣旨だったが、確かに再訪したい魅力がふんだんにあった。シャンパーニュとのペアリングはただ目の前にある料理とのものではない。料理の背景にあるその地の物語ごと、文化ごと、料理人たちの思いごと味わう。そう考えれば、日本という格とシャンパーニュの格は、間違いなく合う、ということを私たちはきっと数多く体験しているはずだが、もしかしたら見過ごしてしまっているかもしれない。まだまだ若狭の地で、シャンパーニュを楽しめる店は多くはないが、若狭ぐじとシャンパーニュのペアリング旅を通して、改めて、日本におけるシャンパーニュの幸せな楽しみ方を感じさせてもらった。

今回は、美食家、地域活性化にかかわる方、メディア、地元関係者などが参加し、若狭湾が誇る海の幸である甘鯛「若狭ぐじ」とシャンパーニとのペアリングをひとつのトリガーとして、ここからガストロノミー、地域の観光コンテンツを考えていくという趣旨だったが、確かに再訪したい魅力がふんだんにあった。シャンパーニュとのペアリングはただ目の前にある料理とのものではない。料理の背景にあるその地の物語ごと、文化ごと、料理人たちの思いごと味わう。そう考えれば、日本という格とシャンパーニュの格は、間違いなく合う、ということを私たちはきっと数多く体験しているはずだが、もしかしたら見過ごしてしまっているかもしれない。まだまだ若狭の地で、シャンパーニュを楽しめる店は多くはないが、若狭ぐじとシャンパーニュのペアリング旅を通して、改めて、日本におけるシャンパーニュの幸せな楽しみ方を感じさせてもらった。

おおい町公式サイト

https://lesbullesdeay.jp/

Text by Daiji Iwase